久々の日記。毎日は無理かもしれないがまた、出きる限り書き続けて行きたいと心も新たに。

先日福島の会津若松にロケに行ってきた。内容は斉藤清の回顧展のための作品撮影だった。彼は残念ながら、すでに故人だが、私は運良く生前のポートレートを撮影する機会に恵まれたことがある。それも合計三回も。

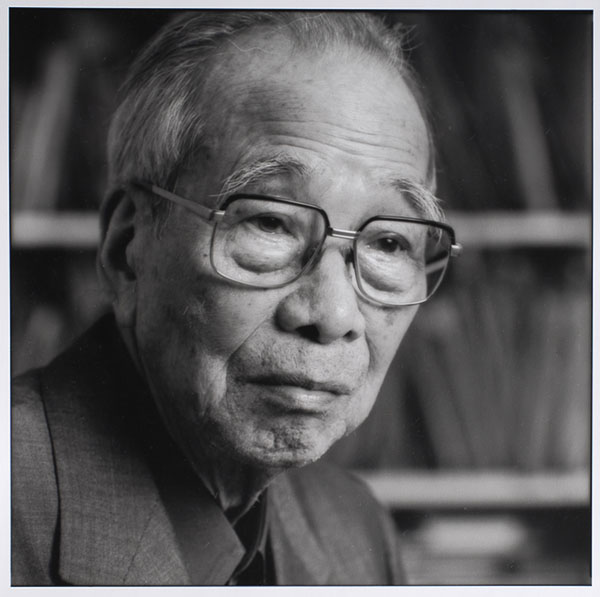

斉藤清のポートレイトで、素直に笑った写真をほとんど見た事が無い。いずれも口がひん曲がっているか、作品作りに熱中していてきつい目をした写真ばかり。実は私も最初に撮らせていただいた写真は御多分に漏れずにそのような写真ばかりだった。

私の予備校時代からの友人で、源籐と言う友人がいる。阿佐谷美術学院と言うところで知りあった。あたしが二浪のころに入ってきたのだが、同じ北国出身と言う事で(しかも酒が好き…おまけに彼は酒屋の息子)すっかり気が合い、彼が卒業後学芸員として働くようになってからもつきあいが続いている。

その彼に斉藤清の展覧会のために作品撮影と、ポートレイトをとってくれと依頼され、会津、ナカイズにお邪魔したのがかれこれもう12年位昔の話で、これが最初の出会いだ。なぜかあしげく通い、斉藤清を口説いた源藤君を差し置いて、私は最初から気に入られたらしい。

気難しい方だと聞いていたのだが、快くカメラの前に立ってくれたし、しかも制作風景まで撮影させていただいた。その後、作品撮影をおえると、今度は、いきなり夕食までもてなしてくれ、その量の多い事。全部を食べきれなまったのだが、氏は夕張、小樽の思い出、芸術論、作品に対する思い入れ等を語ってくださり、私と源籐が予備校時代からの友人である事を知ると「友達って物は良いもんだなあ」としきりにうなずいてくださっていた。

その時、私にとっては、かなり冗舌で、結構涙もろく、親しみのある人物像として斉藤清は記憶されたのだ。特に彼の笑顔が強く印象に残ったのだ。聞いていた話しでは頑固者で(ごめんなさい)好き嫌いが激しく、かなり怖い偏屈な(もっとご免なさい)作家さんだといわれていたのだけれども…。

東京に戻り、ネガを現像して私はあぜんとした。写っている写真のほとんどが表状が硬いか、レンズをにらみつけているか、口が曲がっているのだった。私の記憶にある斉藤清のかをではなかったのだ。そう、もちろんデジタルなど知るはるか以前の事で、銀塩、しかも堂々のモノクロ写真だったのだ。

源籐君に電話をし、もう一度撮影させてくれるようにお願いした。まさか表情が悪かったから撮り直しさせてくれとは口が裂けても言えないので、是非、笑顔の写真を1枚入れたかったので、とかなんか、言い訳していたように記憶している。

一週間後、また会津坂下へ向かう。今回は私と斉藤氏のスケジュールを縫って、しかもこちらに引け目があるものだから、無理やり出かけたため、ほとんどのまず食わずで運転して行き、斉藤清のアトリエに着いたのはちょうどお昼ころだった。いきなり焼き肉屋に(それもかなり美味しい」案内していただき、斉藤氏は、ビールを飲みながら、この日も機嫌よくお話をしてくれた。わたしは何しろ腹が減っていたもので、バクバク食べてしまい、ほとんど残り物が無かったように思う。まるで皿までなめたような、と言う形容が当たっていただろう。もっともそうでなくてもかなり「飢えて」いた時代だった。斉藤氏はそんな私を「チャンと食ったな、おまえは良いヤツだ」と褒めてくださったものだ。(今でもなぜいっぱいご飯を食べると良いヤツなのか解らないけど)

とにかく楽しい(お腹がいっぱいの)昼食の後、またアトリエで撮影させていただいたのだが、今回は前回の失敗を踏まえ、障子越しに入ってく自然光をメインにストロボを究めて弱く、ほんの影起しとアイキャッチのためだけに使用した。これはこれで、取材のポートレィトとしては成功したと思っている。

所が、斉藤清は、白いスーツに着替えて出てきたのだ。おしゃれなボウタイまで巻き付けて!。「普段着みたいなもんもあったほうが良いかな?」なんてもう一着着替えてくれて。ご機嫌は良いままで、パリの思いで、版画を始めたきっかけ、会津への愛着などをとつとつと話しながら、私に(レンズに)むかって笑顔を向けてくれた。

あれは斉藤清のサービスだったのだと思う。それも最大級の。

わざわざ、東京から、それも二回も写真を撮りに来たヤツがいるんで、それなら、それなりの格好をしてあげよう、と言う…。

その時、私はすでにスナップ写真では無く、肖像写真を撮っているのだと思っていた。そう、現像して見ると、まさに私の記憶の通りの斉藤清がネガに定着していたのだ。その時私は、写真の奥義に垣間触れる事ができたような気がしたものだった。対象を見る事、知る事、内側に入る事、あるいは十分なスタンスをとる事…。

三回目に斉藤清にお会いしたのは銀座三越の展示即売会。この日はスナップをとるつもりで行ったのだが、彼のファンの方々の方々との「先々と一緒の写真」をとってくれと言うリクエストに答えるのに忙しい日であった。斉藤清は、笑顔でファンと話をし、手を握り、一緒に写真に収まっている。私には偏屈な芸術家にはまったく見えない。彼はいつも言っていた。自分の絵を喜んで買ってくれるファンがいるからこれで飯を食っていられるのだと。

斉藤清は全うに、あまりに控えめにではあるが、自分の仕事のある部分を正しく認識している作家だったのだ。そして数回しかお会いする機会は無かったが、私の記憶の斉藤清は機嫌よくビールを飲み、肉を食い、私達のような若造相手に芸術論に花を咲かせ、人生の思い出を語ってくれたまるで肉親のようなおじいちゃんであり、作家だったのだ。

怖い偏屈な先生、と言う認識は一度も無かった。

そんな思い出話をしながら、残された作品群を撮影してお墓参りをして帰ってきた。久々に出合った生の彼の木版画、特に初期のどこまでも力強い刷りを心から堪能してきた。死ぬほど忙しい日々の中の、とてもふんわかとした撮影だった。

カノッサンの屈辱 III